「 10年、虫がつかない」

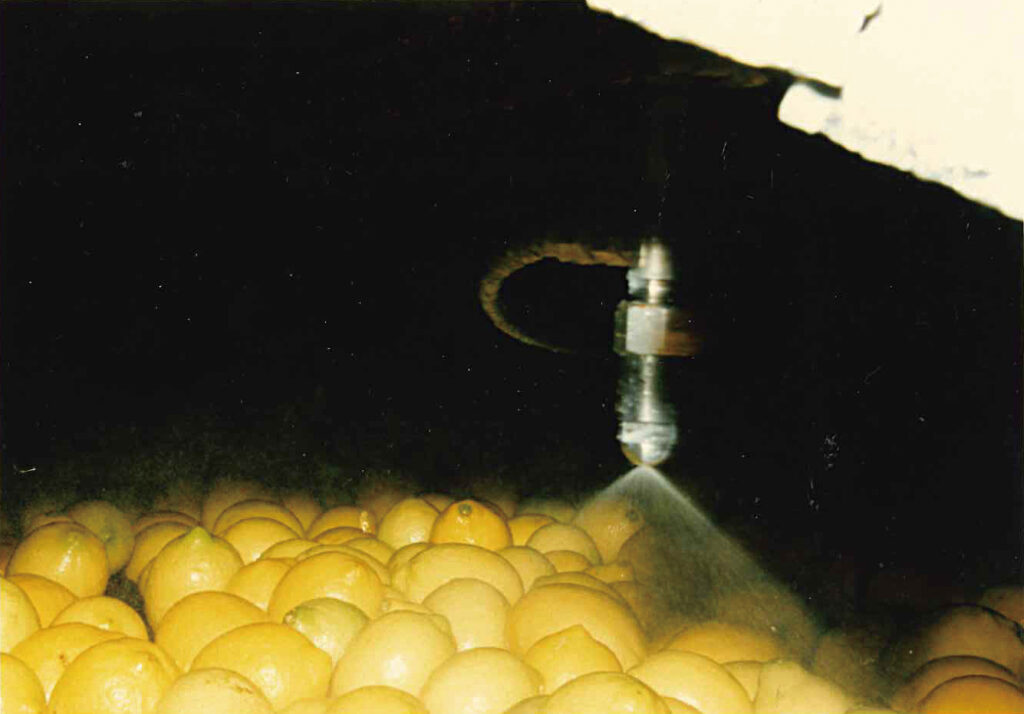

ベトナム戦争で使用した枯葉剤の主成分2, 4- D を、レモン処理場でスプレーするのをアメリカで撮影したのが1990年。今は知らない人が多いですが、当時は収穫後に使用するポストハーベスト農薬が、安全性で最大の話題でした。

世界各地で取材しながら買ってきたコメを横浜国大・環境科学研究センター・加藤研究室で検査してもらうと、2~4割から殺虫剤が検出されました。

一番よく検出されたのは「マラソン(商品名)」(マラチオン)で、アメリカでは「レルダン」(クロルピリホスメチル)、オーストラリアでは「アクテリック」(ピリミホスメチル)も、よく検出されました。

アメリカでは「穀物に混入すると3年は虫がつかない」、オーストラリアでは「10年、虫がつかない」と言われ、衝撃を受けました。

4日後から虫が死に始めた

1993年に大冷害が起きて、ついにコメが輸入されと決まったとき、殺虫剤が検出されたアメリカ米に、日本のコメにいるコクゾウ虫を入れると、4日後から死に始め、それがテレビや新聞で報道されました。

大問題になったので、輸出国は日本向けには農薬を入れない対策を取り、輸入米の殺虫剤の検出率は少し下がったようです。

これ以上、取材すると殺されると思ったので、1997年に取材をやめました。

他には誰も現地を取材していないので、『ポストハーベスト農薬』、『続・ポストハーベスト農薬』の復刻版を残しています。

ポストハーベスト農薬を知らない方は、ぜひお読みください。

穀物の証拠はオーストラリアABC

世界各地で異常気象が起こり、作物不足のニュースが各国で放送されています。

NHKの国際放送を見ていたら、コメや野菜の話題に、ポストハーベスト農薬の混入装置や、農薬散布の映像が出ていました。

「オーストラリアABC」放送は、穀物を倉庫に入れるときに農薬を混入するパイプがある装置を放映しました。

右上は30年ほど前に私が撮った写真で丸い穴の中にトラックで運んできた穀物を流し入れ、それを吸い上げるパイプです。

中央のパイプの中に螺旋が入っていて穀物を吸い込み、倉庫に入れます。

太いパイプの上に、細いパイプが付いています。穀物を長期保存するときは、上の茶色の部分に混入装置を付けて、殺虫剤の粉末を入れ、ここから細いパイプで穀物に流し入れます。穀物と殺虫剤は螺旋でかき混ぜられてから、倉庫に落とされます。

ここまで知った上で、左上の写真を見てください。黒くて太いパイプの上に、細くて赤いパイプが見えます。今でも穀物に殺虫剤を混入しているわけです。

コメを長期貯蔵するには、こんな倉庫ではなく、冷蔵倉庫か、酸素を減らした密封倉庫に入れる必要があります。

600農薬もの検査は税金のムダ

輸入米の検査は農林水産省がしています。

令和5年度は、アメリカ、アルゼンチン、インド、オーストラリア、スリランカ、タイ、台湾、中国、パキスタン、ベトナムのコメを対象に、639農薬の残留を検査しており、基準値を超えたものはありません。

ほんの少し検出されている殺虫剤は、ネオニコチノイド系のイミダクロプリド(商品名「アドマイヤ―」など)、ジノテフラン(商品名「スタークル」など)、チアメトキサム(商品名「アクタラ」など)です。これらは作物全体を殺虫剤のようにする浸透移行性があるので、検出されたのです。

ポストハーベスト農薬はタイ産米から0.24㎎/㎏(ppm)検出されたシペルメトリン(商品名「アルファメトリン」)です。

ただし、タイ産米からは、83検体のうち1つしか検出されていません。

インドのコメからは、この農薬が19検体中5検体から0.01ppm、検出されています。残留値は高くありませんが検出率が高いので、インドではコメにポストハーベスト農薬が広く使われていると考えられます。

587農薬を検査した11年前まで調べても、基準値を超えた農薬はないので、的外れな検査ばかりのようです。

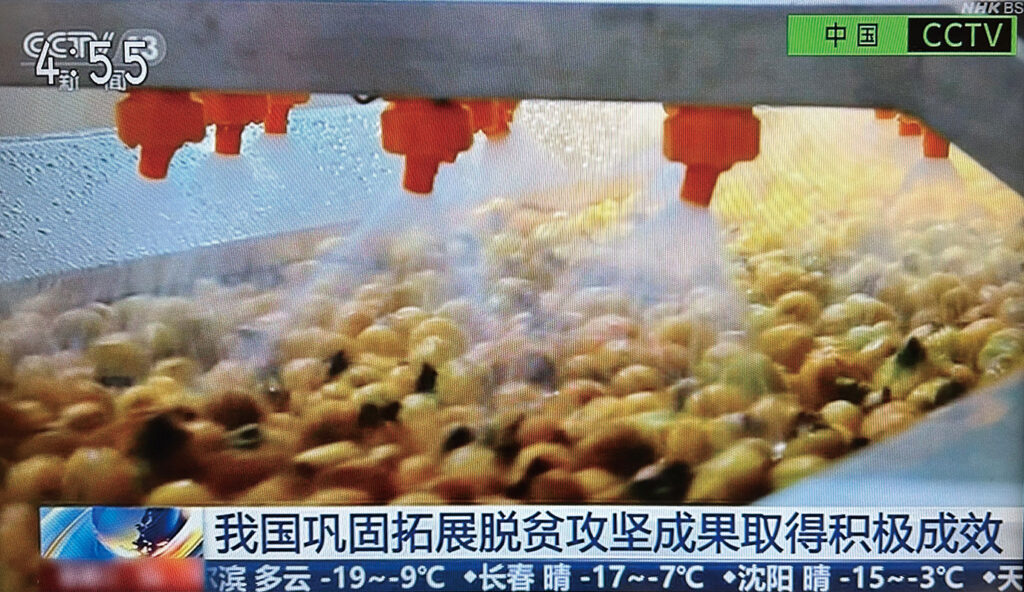

中国も柑橘類に農薬をスプレー

中国CCTVは、柑橘類に農薬をかけているところを放映しました。

この処理が法律で認められていて問題がないので、撮影して放映したわけです。

20年以上前の中国は、恐ろしいほどの環境汚染国で、農薬のルールも甘く、中国産の農産物から、信じられない毒物が次々に検出されていました。

今は、そんな食品はなくなっていますがポストハーベスト農薬をスプレーしていたのです。

アメリカのオレンジ

右上の写真を見てください。

1992年にアメリカのラリー・ランダス氏が、カリフォルニアのオレンジ処理場で撮影した映像です。スプレーを横一列に並べたり、1機のスプレーで殺菌剤をかけています。

中国では、より均一にかかるようにスプレー装置が数列になっています。

「アッパレ」と言いたいところですが、これは農薬の殺菌剤です。

「喝」ですね。

おそらく中国は、アメリカの基準を参考にしてポストハーベスト農薬を認める基準を導入したのでしょう。

そうすれば広い国内を作物が傷まないで移動させることができますし、世界に輸出するときも貿易摩擦なしでできます。

日本は、収穫後の作物に農薬をかけるとその農薬は添加物になります。だから農薬が添加物として許可されていないと違法になり、その果物は輸入できません。

農薬が添加物として認められている場合は、表示が義務付けられています。

バナナは、大手のドールやスミフルが、「弊社バナナには、防腐剤・防カビ剤などのポストハーベスト農薬は一切使用しておりません。使用した場合は、物質名を記載することが義務付けられています」と店頭や、ホームページに記載しています。

イギリスはリンゴに

イギリスBBC放送は、リンゴに農薬をかけているところを放映。

残念ながらスプレー装置はうまく映っていませんが、いろんな霧が映っていたのでこれらはスプレーから出た霧で、ポストハーベスト農薬だと思われます。

1994年にアメリカのリンゴ処理場で、ランダス氏が撮影したのが下の映像です。

輸入が禁止されていたアメリカのリンゴが解禁されたので、1995年1月17日に、青森の講演会で、映像を公開しました。

ところが、早朝に阪神大震災が起きたので、まったく報道されませんでした。

ヨーロッパの果物は調べていませんが、倉庫に積み上げたジャガイモに、バサッと粉がかかっていて、案内人が「これだけ除草剤をかけているから発芽しないよ」と、自慢するセンスですから、イギリスで果物に収穫後に殺菌剤をかけて長持ちするようにしているのは、当たり前といえます。

イギリスでは、収穫後のリンゴにアメリカと同様な処理が行われているのです。

ジュースにも農薬

世界中の多くの国で、収穫後の農産物に農薬が使われていることが、テレビ映像で確認できました。そうなるとジュースも安心できないことになります。

ランダス氏が、オレンジ処理場で撮影した最後の部分に、規格外のオレンジを取り除く工程が映っていました。

流れてくるオレンジから、規格外のものを女性が取り出して、前のボックスに投げ入れる写真に、「ジュース」と表示されています。

このオレンジを皮ごと絞ったのが、オレンジジュースです。同じことが、リンゴなどでも行われています。

私たちは、有機農産物だけでなく、有機ジュースも増やしていく必要があります。

編集長 小若 順一

1300円(税込)+送料 1400円(税込)+送料

◇ご注文は「安全すたいる」0120-430-288へ。