暗号資産とは区別

ステーブルコインとは、民間企業が発行する、円やドルなどの法定通貨の裏付けのある資産です。フィンテック(金融技術)企業のJPYC 社が準備を進めてきました。

2023年施行の改正資金決済法で「仮想通貨」と呼ばれていたビットコインなどは通貨と認めず、「暗号資産」と呼び替えられました。価値の裏付けをもたないからです。

この時に、仮想通貨の一種で価値の裏付けをもつステーブルコインは、切り分けられて「通貨建て資産」と定義されたのです。

ステーブルコインの特長は、価格が安定していること。「ステーブル」は英語で「安定した」との意味。そもそも裏付けとなる法定通貨と同価になるように設計され、運営されるのです。

ビットコインに代表される暗号資産は 価格変動が激しいので、そうした資産への投資資金を待機させる場所として、ステーブルコインが使われているといわれます。

JPYC 社の発行するステーブルコインは、円建てで、名称(単位)はJPYC。

1 JPYC=1円に価値が保たれるよう、JPYCの発行額と同額の日本円を預貯金と国債で持ち、いつでも日本円との交換に応じるといいます。

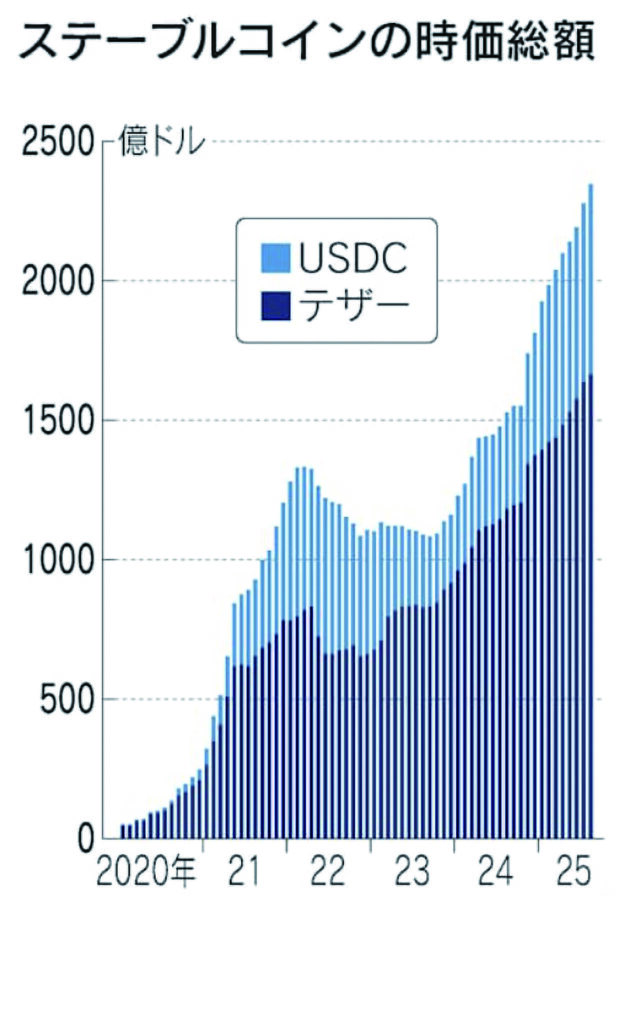

日本では初めてですが、世界的には現在250種類以上のステーブルコインが発行されていて、併せた時価総額は2500億ドル(約37兆円)にもなっています。

最大手の、香港と米国に拠点をもつテザー社のUSDTと、米国サークル社のUSDC(いずれもドル建て)のトップ2で、全体の9割近くを占めています。

ライバルは中央銀行

このステーブルコインには強力なライバルがいます。CBDC と呼ばれる政府・中央銀行が発行するデジタル通貨で、両者には因縁があるのです。

6年前、フェイスブック社(現在のメタ)が、ステーブルコイン「リブラ」の構想を発表したことから始まりました。

リブラは、価値を安定させるためにドルやユーロなどの通貨バスケットを裏付けに使う計画でした。

これに危機感をもったのが米国をはじめとした各国の中央銀行です。「我々を飛ばして自分たちの中央銀行を作るつもりか」と。ほとんど世界中の中銀を敵に回して、リブラの構想は頓挫させられました。

その後、各国の中央銀行がやったことは、デジタル通貨を研究・開発すること。その成果がCBDC(Central Bank Digital Currency)なのです。

民間へ舵を切った米国

ステーブルコインとCBDC。どちらも同じブロックチェーン(分散型台帳)の技術で、銀行などを通さずに安価、高速、効率的な決済、送金が可能になるなど、機能的には変わりません。

しかし、一方は民間企業が発行した通貨建て資産で、一方は中央銀行が発行する法定通貨、紙幣と同じなのです。

信用面でCBDC のほうが有利に見えますが、各国の対応は違ってきています。

CBDCが最も進んでいるのは中国で、人民元の国際的な地位向上とともに、デジタル化による人民元の監視強化の思惑もあるようです。

今後の導入に積極的なのがEU(欧州連合)。少しでも米ドルからの自立をと、今年中に導入するかどうか判断するといいます。

日本は、今のところ、日銀は導入するともしないとも言っていませんが、実証研究は続けています。

おかしなのは米国です。バイデン前大統領はCBDCの検討を表明していました。

ところが、トランプ氏は大統領に就任するや、CBDCの発行を禁止する大統領令に署名したのです。その代わりに、トランプ大統領は民間ベースのステーブルコインを推進すると表明しました。

そこまでならいいのですが、トランプ一族が経営に関わっているワールド・リバティ・フィナンシャル社が今年4月から、USD1というステーブルコインを発行。

5月時点でコインの時価総額は、21億ドル余まで膨れあがったといいます。

何をかいわんやです。

ただ、一時は世界の大半の国で、CBDC の検討がされたようですが、運営コストの高さなどから、計画を中止する国も少なくなく、最近はあまり話題になりません。

運用益が利益の源泉

それにひきかえ、民間のステーブルコインが盛り上がるのには、理由があります。

通貨(のようなもの)の発行は、儲かる商売だからです。発行額と同額を保有するというのですから、通貨発行益こそ難しいかもしれませんが、運用益は確実です。

それが収益の源泉になるのです。アナリストが指摘するのは、たとえば最大手のテザー社。100人余りの従業員で、約23万人の米銀シティグループを上回る130億ドルの純利益を稼いでいるのです。

一方、利用者側の反応。「価格が安定して動かない。それじゃ面白くないし、投資(投機?)の妙味がない。普及しないのでは」なんて声も。

通貨のデジタル化、聞こえはいいけど、胡散臭さはなかなか拭えません。