日本には活火山が111あります。火山が噴火して灰が大量に降ったのは、1914年の桜島「大正噴火」が最後で、現代都市を火山灰が襲ったことはありません。

世界にも例がないので、降灰対策が考えられていなかったのです。

富士山は過去5600年に180回ほど噴火した活火山で、大量に降灰したのは1707年の「宝永噴火」です。その前の降灰は900年ほど前の「延暦噴火」でした。

宝永噴火の前は平均して30年に1度、噴火していたのに、それ以降は200年以上、まったく噴火していません。ですから、次の噴火は、大噴火になりそうです。

いつ起きるのかは、わかりませんが、噴火したら、悲惨な目に遭わされるので、どんなことが起きるかを知って、自分と家族の対策を考えておきましょう。

体育館は屋根が抜け落ちる

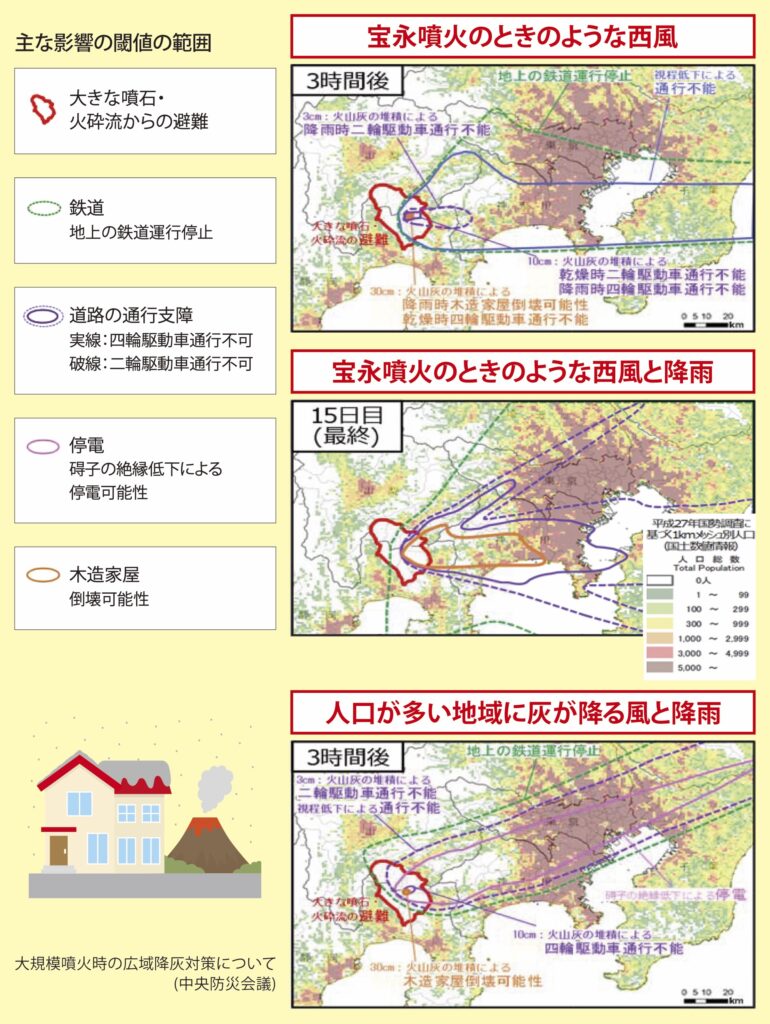

屋根に火山灰が30㎝以上積もると、家が倒壊する危険が出てきます。雨が降ると、倒壊の危険がさらに高まります。

風向きが何度も変わると、家の倒壊は富士山の周辺だけですみます。

宝永噴火のときの風が吹くと、1週間後に、平塚あたりまで家が倒壊を始めます。

NHK 大河ドラマ「べらぼう」の時代の50年ほど前に起きたのが「宝永噴火」で、江戸でも大きな被害が出ました。

現代で、風向きが違うと、厚木、相模原、八王子、青梅あたりも家が倒壊します。

倒壊しそうになると、その前に避難が呼びかけられ、近くの施設に避難することになりますが、避難先も安全とは限りません。

災害時に避難するのは、地元の体育館が一般的ですが、火山灰で家が倒壊する前に、体育館の屋根が抜け落ちます。だから避難先は、学校のコンクリート校舎です。

交通機関のマヒ

避難先まで、たどり着くのにも困難が伴います。クルマ、バイク、自転車に乗れるのは噴火の直後だけ。3時間たつと、道路がかすんで見えにくくなり、東京都心を超えて千葉市や房総半島までクルマやバイクに乗れなくなります。

1日たつと、道路に積もった火山灰で、水戸あたりまでクルマの通行に支障が出て、バイクが走れない範囲は、習志野、松戸、浦和、春日部あたりまで広がります。

雨が降ると、もっと遠い地域までクルマやバイクが走れなくなります。

要は天候次第なのです。

鉄道はもっと大きな影響が出て、噴火して3時間後には、関東の鉄道は半分以上が止まります。

鉄道の利用者が地下鉄に殺到するので、地下鉄に乗るのも大変になります。

電気・通信が止まる

電気は大きな影響を、これほど早くは受けません。でも、無事ではすみません。

送電線の絶縁が低下してショートし、2日目から各地で停電が発生します。

発電所の吸気フィルターが火山灰で詰まり、フィルター交換を行うので、発電量が少なくなります。

通信も、基地局の通信アンテナや、鉄塔に火山灰が積もると通信に支障が生じ、雨が降ると多くは送信できなくなります。

数日後にはスマホから情報を得られない地域がたくさん出てきます。

灰の人体影響を防ぐ

こうなると家に籠って、電気のない生活をおくることになります。ところが、火山灰の極微粒子が室内に入って来るので、家の中にいても、目、鼻、のど、気管支が悪影響を受けます。

電気が止まると、集塵機は動きません。

だから、呼吸器疾患や心疾患のある人は、症状が悪化します。

対策は、マスクとゴーグルです。

頼りになるマスクは、マスクと鼻や頬の間にできる隙間を作らない接顔布付きで、楽に呼吸できる排気弁が付いている「防塵マスク」です。

「使い捨て」と書いてありますが、そんなことをしたら何十個用意しても足りません。

マスクの両面に軽く水を流し、それからタオルを押し付けて水を取り、室内干しにすれば何回でも使えます。2つを洗いながら交代して使えば、2週間以上使えます。

宝永噴火は15日続きましたが、次の噴火が何日続くのかはわかりません。

降灰が終わっても、灰が舞い上がるので、防塵マスクは、噴火が終わったあとも長期間、付けることになります。

ゴーグルは、メガネ・フレームに柔らかい素材を付けて顔との密着性を高めたものがベストです。最低でも、100均で見かける花粉対策眼鏡を備蓄しておきましょう。

富士山が大爆発したとたんに、防塵マスクやゴーグルは需要が増え、手に入らなくなるので、事前に買う必須の物資です。

食品・飲料・物が止まる

富士山が大噴火すると、交通、電力、通信がすぐ大混乱を始めて、ほとんどストップするので、首都圏の物流が止まります。

運搬できないのでコンビニの棚から食品や飲料が消え、次はスーパーでも消え、それから外食店が休店します。

だから、食料を備蓄しておかないと、数日後から何も買って食べられなくなります。

首都圏の人口を支えられる量の食料が、いつから消費者に届くようになるかは噴火の期間で決まります。だから、事前には誰もわかりません。

2週間おきに富士山が大噴火を繰り返すと、餓死者が出るようになります。

3週間分の食料を

関東平野に住む人は、少なくとも3週間分の食料と水を備蓄しましょう。

この備蓄食料は、数百年に1度しかない緊急時への対策です。食べるときに腐っていなければいいことにして、消費期限を無視し、常温で1ヵ月以上保存できる食品を買って備蓄しましょう。

パック、レトルト、缶、ビンの蓋が、食べるときに膨れていたら、腐っています。

口に入れて、苦くなければ、腐っていないと判断すればいいのです。

富士山が噴火したら、家に籠るので、食事の量を半分にして、空腹は我慢しましょう。

これで最大6週間は食べられる量があるので、餓死することはありません。

数日は様子を見て、短期間で噴火が終わりそうなら、食べる量を普通にしましょう。

南海トラフ地震が予兆になった

宝永噴火では、7週間前に「南海トラフ地震」が起こっていました。

今回の南海トラフ地震は最大30万人ほどの死亡が予想されるので、太平洋側の沿岸には逃げられません。

南海トラフ地震の後、他の活火山が噴火する可能性もあります。小さな火山でも噴火して降灰すると、狭い地域に大きな被害が出ます。予兆が出たときに気づいて、逃げ出せるようにすることも重要です。

近くに活火山がある人は、自治体に、噴火で火山灰が出たときの対策を考えさせる必要があります。議員対策は、本誌を用いて読者のみな様が行ってください。

壮大な復旧計画を

全国に900万戸もある「空き家」を利用できるようにすれば、対策になります。

ただし、大噴火は500年先かもしれないので、ムダにしない歯止めが必要です。

古くなっても使える家だけ、9分の1を目標に修理し、100万戸を利用できるようにして有効利用しながら、富士山大噴火や南海トラフ地震に備えるのです。

噴火が終わると復興作業が始まります。

火山灰が関東全域を覆うので、少なくとも東京ドーム400杯分ぐらいの灰を取り除いて、どこかに捨てる必要があります。

東京湾に捨てるのは賢明ではありません。

海抜ゼロメートル地帯を、100年かけてなくすようなウラの都市計画を立てて、灰の捨て場を準備しておくことが必要です。

農業も大きな影響を受けます。

江戸時代は対策をとれなかったので、小田原藩の米の収量が元に戻るまで90年ほどかかったそうです。

現代は耕運機があるので、作物で抜いてきた微量ミネラルが田畑に降ったと考えて、土に混ぜ込むことが基本対策になります。

そうしても、関東で農業が安定生産できるようになるのに5年はかかりそうです。

編集長 小若 順一